貨物自動車運送業の事故報告、記録について

運転手が事故を起こした時には、運送事業者はその事故について報告や記録をしなければなりません。

運送事業者は事故の種類、大きさや社会的影響を考えて定められた対応をしなければなりません。

事故の種類には以下のようなものがあります。

| 各号 | 事故の区分 | 定義 |

|---|---|---|

| 第1号 | 転覆事故 | 自動車が転覆(道路上において路面と35度以上傾斜)したもの |

| 転落事故 | 自動車が道路外に転落したもの(落差0.5m以上) | |

| 火災事故 | 自動車またはその積載物が火災したもの | |

| 鉄道事故 | 自動車が鉄道車両(軌道車両を含む)と衝突または接触したもの | |

| 第2号 | 衝突事故 | 10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの |

| 第3号 | 死傷事故 |

死者または重傷者を生じたもの |

| 第4号 | 負傷事故 | 10人以上の負傷者を生じたもの |

| 第5号 | 積載物漏えい事故 | 積載されている危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの |

| 第6号 | 落下事故 | 自動車に積載されたコンテナが落下したもの |

| 第8号 | 法令違反事故 | 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの |

| 第9号 | 疾病事故 | 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの |

| 第10号 | 救護義務違反事故 | 救護義務違反があったもの |

| 第11号 | 運行不能事故 | 自転車の装置(原動機、動力伝達装置、燃料装置、車輪・車軸、操縦装置など、ほぼ全ての装置が該当する)の故障により、自動車が運行できなくなったもの |

| 第12号 | 車輪脱落事故 | 車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る) |

| 第13号 | 鉄道障害事故 | 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの |

| 第14号 | 高速道路障害事故 | 高速自動車国道または自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの |

| 第15号 | 前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告指示したもの | |

※第7号は省略(旅客に係る事故のため)

事故の報告

事業者は、その使用する自動車について、上記各号に該当する事故が発生した時は、「自動車事故報告書」を30日以内に3通、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に提出する必要があります。

2.png)

速報

事業者は、使用する自動車について、次に該当する場合には、24時間以内に電話やFAXで運輸支局に連絡をいれなければなりません。

- 2人以上の死者を生じた者

- 5人以上の重傷者を生じた者重傷者とは前述の事故の定義の3に該当する者のこと

- 10人以上の負傷者を生じた者

- 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、または鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、もしくは接触したことにより生じる積載物漏えい事故

- 法令違反事故(酒気帯び運転)

もし、24時間を過ぎてしまったとしても、出来るだけ早く速報を入れます。第1報は把握している範囲で速やかに報告し、第1報後も追加情報(事故概要、死者重傷者数および負傷者数、事故車の登録番号など)を速やかに報告しなければなりません。

事故の記録と管理

どんな事故であっても記録を残すことが必要です。

事故の記録の作成時期は、事故発生後30日以内です。

記録内容

事業者は、事故が発生した場合には、所定事項を記録し、その記録をその事業用自動車の運行を管理する営業所において事故発生後3年間保存しなければならない。

記載事項は以下の通りです。

- 乗務員の氏名

- 事業用自動車の自動車登録番号、事業者が定めた車番または車号等

- 事故の発生日時および場所

- 事故の当事者の氏名(乗務員を除く)

- 事故の概要(損害の程度を含む)

- 事故の原因

- 再発防止策

「事故発生場所」は、事故発生場所付近の地図にその場所を表示したものを添付します。

「事故の概要」は、自動車事故報告規則別記様式の「当時の状況」「事故の種類」「道路等の状況」「当時の運行計画」「損害の程度」を記載します。

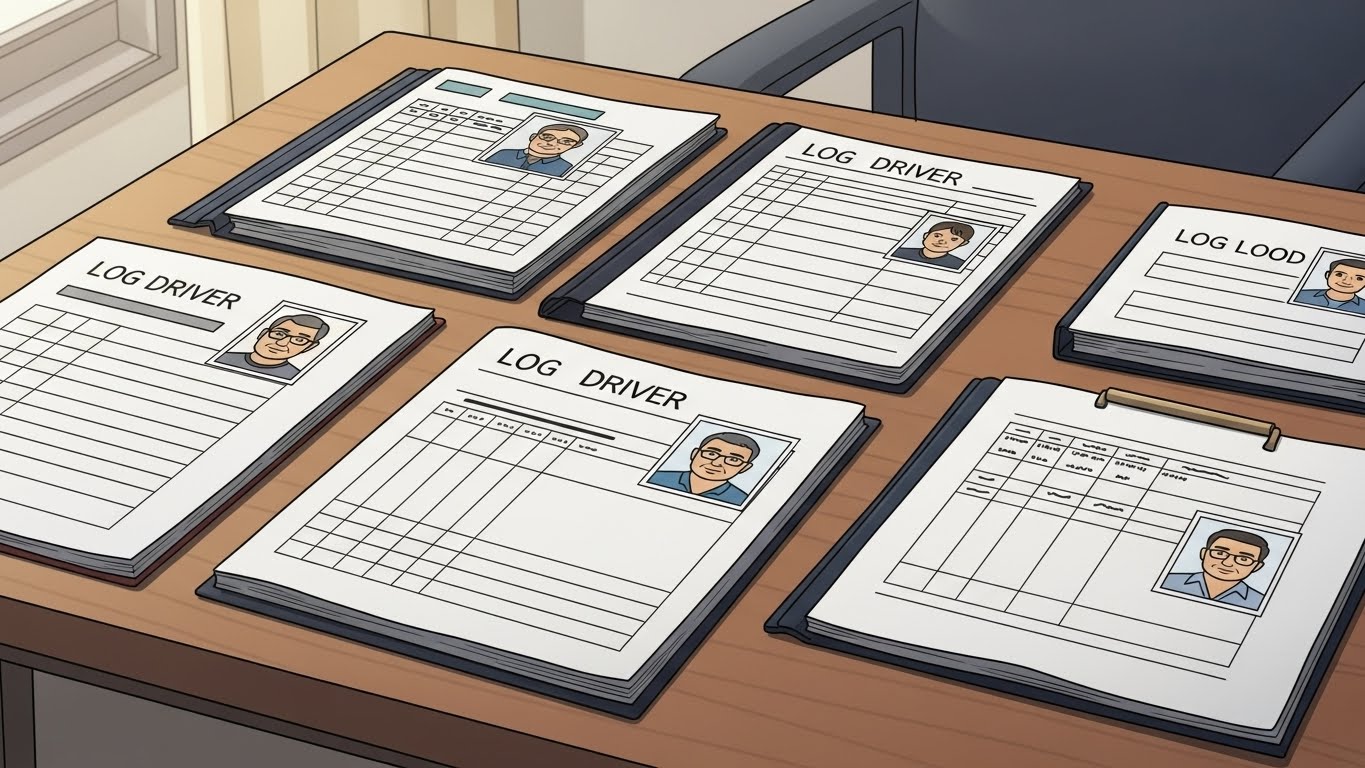

また、事故の概要は、運転者台帳へも記録します。この事故記録により、類似事故、悪質事故(歩行者、自転車との人身事故)、事故多発者等の実態が把握できます。

(下図は事故報告書裏面)

.png)

もし、事故を起こしてしまったら、監査などを恐れて「報告書の提出や速報をしない」ということは絶対にやめましょう。

今後は事故を絶対おこさないという会社の姿勢をみせるためにも、再発防止策の検討や報告等の法令遵守は徹底する事が大切です。